近日,中央教育工作领导小组印发《高等教育学科专业设置调整优化行动方案(2025—2027年)》(以下简称《方案》),为未来三年我国高等教育学科专业布局调整绘制了清晰的“路线图”。标志着我国高等教育从“规模发展”向“精准适配”转型进入关键阶段。

一、学习《方案》:核心要义与行动框架

(一)核心驱动:破解“供需错位”,响应高质量发展

《方案》的出台直指当前高等教育人才培养与经济社会发展需求之间的核心矛盾。一边是部分传统专业毕业生 “就业难”,一边是人工智能等战略性新兴产业领域“人才荒”。其根本目标在于以“四个面向”(面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康)为指引,推动学科专业深度绑定国家战略、产业升级和社会需求,彻底扭转“供需错位”局面。

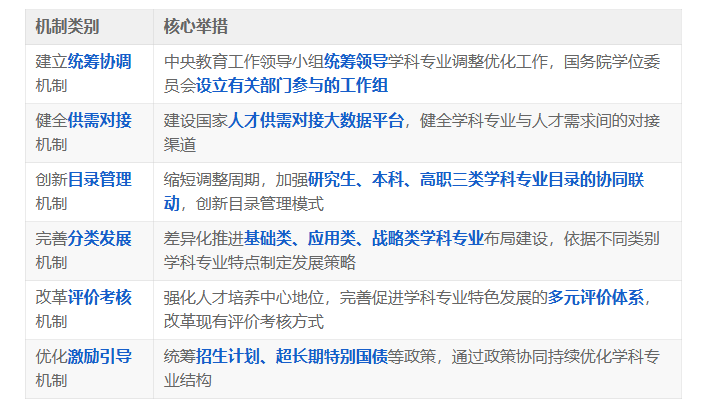

(二)机制保障:六大支柱构建全链条支撑

(三)行动部署:六大重点精准发力

二、高校深化落地的关键路径

《方案》的生命力在于执行。高校深化落地需聚焦以下关键路径,真正实现“需求牵引变革”。

(一)构建“敏捷响应”的动态调整机制

学科专业调整不能“一劳永逸”,需建立实时响应、灵活调整的生态机制:

1.精准“瘦身健体”:构建“招生数据+就业数据+行业趋势+地区需求”三位一体预警模型,科学引导专业退出或转型。

2.资源重组:向急需领域、优势专业、特色专业倾斜。建立跨专业资源池,将淘汰专业释放的师资、设备等资源,集中投向人工智能等战略领域。

3.避免同质化:优化调整机制,避免“一哄而上”。

(二)打破学科壁垒,打造“学科+”创新生态

交叉学科是孕育新理论、新技术的“摇篮”,需从平台、课程两方面发力:

1.建强学科交叉平台:重点布局如“人工智能+X”等示范性学科交叉中心,树立标杆。

2.创新课程模式:设计模块化跨学科课程包,赋予学生选择权,探索双学位等模式,打破学科“围墙”。

(三)推动课程更新,与新技术深度融合

课程是人才培养的 “核心载体”,课程体系和教学内容需跟上技术发展、守住人文底色:

1.内容动态迭代:确保专业课程内容年更新率(如不低于15%),融入前沿技术与伦理思考(如计算机专业增设“生成式AI伦理”,机械工程融入“数字孪生开发实训”)。

2.技术赋能教学:校企共建新型课程,应用VR/AR构建高危高成本等实验场景的教学。自由选择课程:利用自适应学习系统,提供学生的个性化课程学习路径。

(四)锻造“复合型”师资队伍

教师是改革的“执行者”,需兼具学科专业能力与技术应用能力:

1.提升技术素养:实施“AI+教育”教师认证,强化智能教学工具应用能力。

2.强化产业实践:推动校企共建实验室,促进教师深入产业一线,打通“教学-科研-产业”闭环。

《高等教育学科专业设置调整优化行动方案(2025—2027年)》绝非简单的学科专业增减,而是高等教育服务国家战略、支撑高质量发展、实现人才自主培养的系统性、深层次变革。未来三年,随着《方案》的深入推进,我国高等教育必将更精准地对接高质量发展需求,为科技自立自强、产业转型升级提供坚实的高素质人才支撑。这不仅是一场高等教育的“自我革新”,更是为强国建设注入强劲“教育动能”的必由之路。

来源:智教说微信公众号